錆びたナイフ

2019年8月5日

[本]

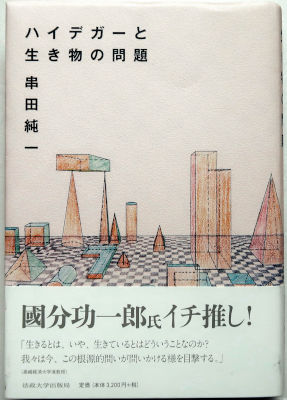

「ハイデガーと生き物の問題」 串田純一

ハイデガーが『形而上学の根本諸概念』で提示した、「石は世界を持たない」「動物は世界が貧しい」「人間は世界を形成する」という、不可思議なテーゼを論じている.

ハイデガーの晦渋な文章に比べて、この著者串田の文が読みやすいのは、涙が出るほどありがたい・・

この書、もとは博士論文だという.

ハイデガーの思想をたどってこれほど明晰な解釈をする、(「大学教授」に対する私の偏見からすれば)この著者はタダモノではない.

『哲学とは本来郷愁であり、あらゆるところで家に居ようとする一つの衝動である』

ハイデガーが引用したこの言葉は、一見まったく「哲学」とは無縁に思える.

が、そうではない、「家に居ようとする」ことは、人間の根源的なありさまなのである.

今では古典といえる、ドイツの生物学者ユクスキュルの実験がある.

『ミツバチが蜜を吸っている最中にその腹部を切断すると、蜜を垂れ流しながらハチは平然とそれを吸い続ける』

ハイデガーは、

『餌となる蜜やその匂いそして自分自身の腹部に対するミツバチの関係は、理解でも認識でもなく、また厳密には知覚でもない。ハチは個々の存在者の存在そのものに対応しているのではなく、ただこれらの存在者の並存のもとで成立する「消化管の飽満」という事態のみが、全体として、その衝動と行動を統べるのである』

『何かに有能であるものすなわち振る舞いが開けているのは、諸衝動に対してであり、諸々の切っ掛け、何かが出来る態勢にあるものをそのつど様々に起動させるもの、つまり脱抑止するものに対してなのである』

ミツバチの「蜜を吸う」「巣に帰る」といった「能力」そのものが、ミツバチの存在様態を徹頭徹尾支配していて、その「能力」を起動するもの例えば「蜜の匂い」や「太陽の方向」といったものに対してのみ、ミツバチは「開かれて」いる.

つまり生物は「生物の振る舞いを脱抑止するもの」と「脱抑止される振る舞いが働きかけるもの」の「環世界」の中にいる.

逆にいえばミツバチの「能力」を起動しない「事物」は、彼らの世界にないに等しい.

これは生物学的には「アフォーダンス」という考え方だが、ハイデガーは、これを「存在のありよう」としてみた.

動物は環境の中の特定の刺激に反応して生きる、つまり動物は「本能」のままに生きているが、人間は「自由意志」をもって生きている、という西欧流のテーゼを、ハイデガーは組み直した.

「生物」とは、この「・・ができる能力」の集まりそのものである.

生物はなるほど細胞あるいはタンパク質あるいはDNAという「本質」でできている.

しかし「実存」としての生物は、「可能性」の塊なのである.

人間にとってこの「可能性」とは「食べる」「歩く」「あくびをする」「キーボードを打つ」・・人間の行為のあらゆることを指している.

ひとがパソコンに向かって文章を書いているとすると、かれは「食べる」「歩く」・・諸々の可能性をあえて「しないで」、「文章を書く」という「可能性」だけを開放しているのである.

数多くの可能性を「抑止」し、一部だけを「脱抑止」するという存在である、というのがハイデガーのいう生物である.

すなわち生物は、能力を「抑止することを解除するもの」にだけ「開かれている」.

赤ん坊は、お腹が空くと即ミルクを求めるが、大人は、ランチタイムまで待つとか、その能力を「一時保留」つまり棚上げすることをする.

それは、自分の空腹感や食事の内容や時間といったものを、対象化することができているからである.

ハイデガーは次のような言い方をする.

『つまり人間は「食べないでいる必要がない」という条件が整う、あるいは自らそれを整えるまで、「食べないでいることができない」という衝迫を抑止する能力を持っている』

『そしてこのような能力は、一定の時間がかかる修練や反復を通して獲得されねばならないのである』

だから赤ん坊は、人間すなわち「現存在」ではない、ということになる.

一方『世界を持たない石は他の物との間で、作用・反作用その他の法則に従うエネルギーのやり取りをするだけである』

さらに「動物は世界が貧しい」というのは、人間のほうが優れているといっているわけではない.

動物は世界内存在を「存在者」として理解することがない.

ミツバチは「花」を認識することができない、認識する必要がない.

串田はいう、

『「動物は世界が貧しい」というテーゼが表現しているのは、・・・(現代における)私たちの生き物に対する日常的な関わりと科学的な企投との隔たりであり、それを統合できない人間による世界形成の有限性にほかならないのである』

『それゆえに、私たちが衝動や本能から区別して人間の「自由意志」と呼んでいるものもまた、創造や産出の積極的な力ではなくて、衝動インパルスを抑止したり脱抑止したりする力なのである。意志の作用は、行動に関しては、元来つねに「為スナカレ」であって「為セ」ではない』

ハイデガーは「意識」と「無意識」を区別していないが、この言説はアメリカの脳生理学者

ベンジャミン・リベットの実験を想起させる.

リベットは1980年代に、人間の意識に関する巧妙な実験をした.

その結果「自由で自発的な行為の550ミリ秒前に、脳には無意識の起動プロセスが現れ、行為の50〜200ミリ秒前に、遂行しようとする意識が現れる」というのである.

つまり、人間の行為は意識の及ばない無意識に依存し、意識つまり自由意志は、行為の0.2秒前にそれを「停止」することだけができる、という.

『家を建てるということはーー自分自身の体を立てることと並んでーー人間にとって非常に基礎的な企投であるが、それはなぜかと言えば、生き物としての人間が「しないではいられないこと」の多くを「しないでいる必要がない」場として建てられるものこそ家に他ならないからである。例えば睡眠、食事、排池、世代再生産、など』

この書が『存在と時間』と異なる印象をあたえるのは、この「しないでいる必要がない」などという記述があふれていることである.

生物にとって「抑止」は前提なので、「抑止する必要がない」というのはありえず、「抑止解除する必要がない」「抑止解除する必要がないという必要がない」というまわりくどい言い回しになる.

その果てに『退屈』が登場する.

「退屈」が哲学的なテーマになるというのはアイロニーではない、ハイデガー流の圧倒的な洞察力である.

それは「何もする気にならない」のではなく、「あれもこれもすることができるが、そうしない」ということであり、

それは『「何かを為す必要がある」という窮迫が消失して「為す必要も為さない必要もない」ような諸可能性のただ中へと空虚に放置されている状態にほかならない』

『退屈においては存在者全体が必要性の提供を拒絶するのであり、しかも人は相変わらずそこに繋縛されたまま逃れることができないでいる』

『それは現存在が実存する可能性の条件そのものの開示であり、つまりは「瞬間」という本来的な時間性の開示である』

『深い退屈において自らを顕わにする「全体における」のこの広がり、これを私たちは世界と名付ける』

『深い退屈という根本気分のうちで鳴り響き、私たちを貫き気分づけるもの、それは現存在の有限性ではないのか』

一方で『今日の人間は他ならぬ彼の今日的な人間性の全てにおいて、またその全てを通してあの深い退屈を押さえ込んでいるのではないのか、つまり、彼は自分の現存在そのものを自分に対して覆蔵しているのではないのか』とハイデガーはいう.

そして、この「退屈という根本気分」は、言語によって生起させることができない、というところまでくる.

串田は、ハイデガーの論理が壁にぶつかっているという.

『それではしかし、ほかでもない必要性という窮迫の不在そのものが「根源において窮迫するもの」になるという、この退屈特有の奇妙な屈曲は何を意味するのだろうか。それは、「為さないでいる必要がない」によって満たされた「能力の超越論的地平」を企投しているのが私たちの内なる現存在自体にほかならないということであり、そして現存在はこの「有能にする可能性」を企投しないでいることが決してできないということである』

これが、世界はおろか宇宙の果てまで出かけて行こうとする人間の「常軌を逸した活動性」の「根拠」なのだろうか.

『眼前にある諸知覚を経由したデータや情報をいくら集めても、全体における存在者としての自然を把握したり規定したりすることはできない。それは気分・感情を通じて、いわば裏口から私たちに触れて来る』

世界は「気分」で触れることができるが、「理性」では把握できない、といっている.

では「科学」のしていることはいったい何か.

「科学」とは、『人間の現存在にとって必然的ではない実存の一つの自由な可能性』であり、『各々の現存在のそのつどの運命に関する事柄である』とハイデガーはいう.

つまり、個人の勝手な「解釈」に過ぎないということか.

ハイデガーは、ほとんど崖っぷちまで来ている.

世界内存在としての「現存在」を論じつくして、ついに「存在そのもの」に到達、できなかったのか.

私は、宇宙論に登場する「真空のエネルギー」というのを思いだす.

「なにもない」はずの真空も、とてつもない極小領域と極小時間に限れば、粒子つまりエネルギーが常に生まれ消滅している.

ハイデガーは、「存在の闇」とでもいうべき、この領域に足を踏み入れたのである.

この書の終盤は、ハイデガーが取り上げたリルケの詩について論じている.

リルケはハイデガーとは逆に、人間以外の生き物たちこそ「開かれたもの」とみており、串田はこれを哲学者と詩人のちがいという.

ここから先は「文学だけが人間を救う」とでもいうように.

『存在と時間』は、赤ん坊が世界を手さぐりするような面白さに満ちていた.

ハイデガーはその後、まるで道の敷石を一枚づつはがして裏返しするように、「存在」の基礎論を積み上げたのだ.

難解な言い回しでハイデガーが言おうとしたことは、それほどむずかしい事柄ではないと思う.

人間は、世界に開かれている.

それでもヒバリは開かれを見ることはない.

おそらく生物だけでなく「存在」もまた「張られた弓」なのだ.

世界から風が吹けば、弓が鳴る.

「退屈」に身をさらすとは、矢をつがえることなく、 弓の音を聴くことだ.

ホモサピエンスがニンゲンであることに比べれば、「愛」も「家族」も「国家」も、たいしたことではない.