錆びたナイフ

2020年4月19日

[本]

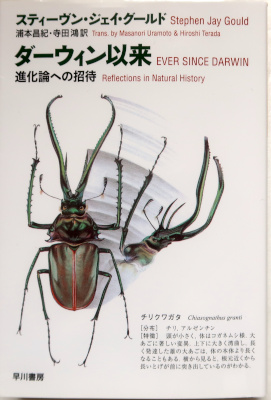

「ダーウィン以来」 S・J・グールド

ダーウィンの進化論を中心に、科学史と人間社会を論じている.

一般向けの雑誌に連載された記事をもとにしているので、とても読みやすい.

同時に、摩訶不思議な「生物」という存在への、深い洞察を含んでいる.

著者はもちろん進化論を信奉しているが、世の中にこれほど誤解されている理論はないだろう.

それは、ダーウィンの意図が正しく理解されていない、というだけでなく、この世は神が造ったと考える人々にとって、この理論にある種の「退廃」を感じとっているからではないだろうか.

グールドが断言する、『進化は無目的であり、非進歩的であり、唯物論的である』という発想に、「冗談じゃねぇ」という人々がいるのである.

グールドはまず、ダーウィンの理論を再検証している.

『生物には変異があり、その変異は(少なくとも部分的には)その子にうけつがれる。

生物は生き残れる以上に多くの子や卵を生む。

平均すれば、その環境によって好ましいとされる方向に最も強く変異している子孫が生き残って繁殖するだろう。したがって、好ましい変異は、自然淘汰によって個体群の中に蓄積されてゆくだろう』

ここまではフムフムと思う.

『自然淘汰は進化にとっての創造的な力であって、単に不適者の死刑執行人にすぎないのではない』

『変異は無方向でなければならない。』

『小さな突然変異が進化的変化の素材である』

グールドは、これがダーウィン進化論の真髄だという.

「自然淘汰」というのは、「生き残ったものが生き残った」というだけの結果論ではないと、著者は言う.

『ダーウィニズムの真髄は、自然淘汰が適者を創造するという主張にある。変異はあまねく存在しており、そして無方向である。それは素材を供給するだけで、自然淘汰が進化的変化のコースを方向づける』

あらかじめ決められた道に沿って生物種の「適者」が決まるわけではない、その道は「動的」に変わるのだ、とみている.

今、この世界に生きている生物は「適者」にちがいない、しかし将来も「適者」であるとは保証されないのである.

進化を促す「創造的な力」が「無方向」であるなら、つまりどの生物にとっても「一寸先は闇」なのである.

これほど無粋な世界観がほかにあろうか.

しかしダーウィンの進化論でも説明しにくいことは多々ある.

その一つがまさに「種の起源」である.

現在の多様な生物種が、どのように誕生したかは、進化論だけでは説明しきれない.

グールドは謙虚に再考している.

『「下等な」原核性生物から「高等な」原核性生物へ向かって着実に進歩したという証拠をわれわれは何も見つけ出すことができない』

『多細胞生物のすべての系統の基本型は、ほぼ6億年前のカンプリア紀の爆発的多様化に前後する、彼らの歴史の約10%の期間に生じた』

つまり、生物の多様性は「カンプリア爆発」が決め手だったのだという.

この書にはないが、例えば生物の「眼」は、徐々に生まれたのではなく、三葉虫の時代に突然発生した.

そして、三葉虫を捕食する他の生物にも、突然眼が発生したのである.

まるで誰かが「光あれ!」とのたもうたように・・

むろんグールドは科学者として、それを「刈り込み原理」とか「シグモイド曲線」とか「前適応」という考え方で説明しようとしている.

人類が700万年前にチンパンジーから進化したことは、化石やDNAから説明できる.

しかし、なぜ700万年前だけにそれが起こったのかは、誰も説明できない.

私は、「進化」と「種の起原」とは、別のことではないかと思う.

著者は、科学の「進歩」を冷静にとらえている.

『古い理論の指導のもとに古い方法で収集された新しい事実は、思想を本質的に修正するようになることはめったにない。事実が「みずからを語る」ことはない』

グールドは、1世紀前のチャールズ・ライエルの『地質学原理』や、半世紀前のヴェリコフスキーの『衝突する宇宙』を検証して、彼らがどこまで科学的であり、同時に非科学的であったかを論じている.

彼らは当時の科学を十分に理解していたにも関わらず、目の前にある「事実」をいかようにも「曲解」したのである.

今から見れば「事実に反する」「正気の沙汰ではない」その「曲解学説」を、彼らは確信していた.

それが科学史の面白さである.

『科学とは、客観的な情報を収集し古い迷信を破壊しながら真理へと向かうゆらぐことのない行進、ではない。

科学者は、普通の人間と同じく、その理論の中に、その時代の社会的政治的制約を無意識のうちに反映させる』

聖書に書かれたことは全て事実であるとする考えから脱却するのに、西欧社会は2千年を要し、いや実はまだ続いているのである.

一方で「正気の沙汰ではない」と、まったく科学者から相手にされなかった「大陸移動説」が、やがて科学の主流となり、いくつもの地質学/生物学上の問題を解決したと著者は語る.

突拍子もない考えでも、辻褄があえば「正しい」のである.

そのことは、科学者に限らず、今我々が信じている「科学的真実」が正しいとは限らない、という自戒も含まれている.

私は思うのだが、地球が丸いとか、太陽ではなく地球がまわっているとか、大地が動くとか、さらには宇宙は膨張しているとか、それはひっきょう「科学」という「辻褄」の話である.

『歌よみは下手こそよけれ天地(あまつち)の 動き出してたまるものかは』(江戸狂歌)

「進化」は「進歩」ではない、というのがダーウィンの考えの基本だ.

『マンモスの毛はどんな宇宙的な意味においても進歩的ではない』

・・・身もふたもない.

進化論発表当時、ダーウィンの顔をした猿の戯画が出まわった.

戯画の作者は、猿が進化して人間になったというダーウィンの考えを揶揄したのだろうが.

ダーウィンにしてみれば話は逆で、人間は猿より優れているという発想そのものを、否定したのだ.

キリスト教に端を発する、人間は特別だという発想は、西欧社会に抜き差しがたく浸透していて、それは西欧優位/白人優位という発想と地続きになっている.

それは手を替え品を替え、時に「科学的」な意匠をまとって、人種的な偏見や差別となってあらわれる.

この書の後半は、そういう「社会的/歴史的偏見/無知」との戦いといった様相をていする.

・ヘラジカは、その大きくなりすぎた角がじゃまになって絶滅した

・脳が大きくなることが、猿から人類への進化をうながした

・黒人は遺伝的に白人より知能が劣る

・犯罪者は遺伝子の中にその因子をもっている

進化や遺伝に関するこういった偏見を、著者はくりかえし再検証し、否定する.

『そしてそれがつねに俗受けするのは、既成の秩序を維持してゆくことによって最大の利益を得る人たちがいだいている社会的偏見のなせるわざだということである』

この書は、生物に関する根本的な謎に正面から向き合おうとしている.

その語り口は誠実で公平で、面白い.

『われわれが理解する科学的真理が、われわれが準拠する第一の規準でなければならない』

とグールドは言う.

「科学的真理」が偏見や差別を乗り越える唯一のチカラであり、光明なのだと.

もう鬼籍に入ったこの古参の科学者は、根っからのリベラリストで、科学者としては珍しい(?)謙虚な人間だったのだと思う.

ユーモアと見識にあふれた文章の中に、私はどこか苦渋に似たものを感じる.

科学史上の過ちも、アメリカ社会から消えない人種偏見や科学への無理解も、人間そのもののありようから生まれている.

たぶん、科学は正しく宗教は間違っている、という単純な話ではないのだ.

この書の終盤に、生物の「利他的行為」は遺伝子に根ざしているか、という話が出てくる.

ある個人は、兄弟姉妹とは1/2、いとことは1/8の遺伝子を共有する.

だから、1人の遺伝子(量)は、兄弟姉妹2人、あるいは8人のいとこと等価である.

すなわち自己を犠牲にして親族を守るという行為は、遺伝子的に合理性がある・・・

グールドはこの考えを紹介するが、肯定しているわけではない.

『自然淘汰は、生物が自己自身の利益のために行動することを命じている。生物は「種のため」などという抽象的な概念については何も知らない』

今生きている個体は環境の変化など望んでいないが、遺伝子は、世界が変化することを熱望している.

遺伝子が変化するのは、親から子に変わる時だけだ.

実は、人間は、それが気に入らない.

ヒトは、なんとかして遺伝子を裏切りたいのだ.

『生物の世界はそれ以前は平穏であったし、それ(カンプリア爆発)以後も比較的穏やかであった。

ただし、最近の意識の進化は、もし地質上および生態上の影響にかぎるとすれば、カンブリア紀以来の最も激変的な出来事と見るべきではあるが。』

グールドはこの先に言及しないが、「意識の進化」とは現代社会のことを言っているのだろう.

本来、環境と共にあった人類という生物が、環境の側を変えようとしている.

そういう「生物」にとって「環境に適応する」とか「自然淘汰」とは、いったい何のことか.

「科学テクノロジー爆発」とでも呼ぶべきこの時代は、前代未聞の「新たな種」を、産み出そうとしているのではないか.