錆びたナイフ

2019年4月26日

[本]

「アフリカの日々」 イサク・ディネセン

第一次世界大戦の頃から18年間、ケニアでコーヒー農園を経営した著者ディネセンの体験記である.

「アフリカこそが教えてくれるもの、それは、神と悪魔とは一つのものであり、共に永遠性を分かちもつ偉大なるものであり、原初から在る二つの存在なのではなく原初から在る一つのものだということである」

ヨーロッパの意識がアフリカの無意識と出会った、とでも言うべき比類のない作品で、実に面白い.

あえて言えば、明治初期に日本を旅したイザベラ・バードの『日本奥地紀行』が思い浮かぶ.

「カマンテは初めて出会った日の翌朝、私のところにやってきた。ほかの三、四人の患者たちからすこし離れて、その子は死にかけたような顔をしながらも、まっすぐに立っていた。生命への執着がそれでもまだいくらか残っていて、命をつなぎとめる最後の機会をためすことにきめたというふうだった」

傷の治療のために著者のもとにやってきたキクユ族の少年の話である.

治療のはげしい痛みに黙って耐える「これほどに野生の存在、これほどまでに世間から隔絶し、ある種のきっぱりしたあきらめに立ち、周囲の生活に対してみずからを閉ざした人間に、私はまず会ったことがない」

この少年は農園に住みつき、やがて料理人になり、著者とともにすごす.

著者はこの土地への入植者であり地主であり、地元のアフリカ人は、自分たちの部落で暮らすか、地主から借地をするか、あるいは農園に雇われて暮らしている.

著者の身の回りで起こる日常的な出来事に対して、アフリカ人たちの解決の仕方は独特で、それは人生観/世界観の違いなのだが、著者はそれに興味と驚きをもって向き合う.

西欧各国がアフリカを支配した時代に、著者と原住民とは、必ずしも支配する者と支配される人々の関係ではない.

ディネセンの発想は、尊大でも卑屈でもなく、謙虚であると同時に、自分が西欧のキリスト教徒であることの矜持もしっかり持っている.

土地の子供たちは著者の家にある鳩時計が大好きで、それを見るために屋敷内に自由に入っていよいことになっている.

大人たちはこの土地に住む白人に勝手に名前をつけ、その生活に興味津々、何かことがあるたびに家の周りに集まってくる.

著者は自分が「青銅の蛇」、つまりある種の銅像のようなものに擬せられていると感じている.

全能の神のように崇められると同時に、あんな奇妙なことをしてしょうがない人だ、とも思われているのである.

著者とアフリカとの絶妙な価値バランスは、この時代のヨーロッパの強靭さでもあり、この書を読んでそれは文化を超えた至福の時代であったと感じる.

母国デンマークに地震はないのだろう.

「ちょっとの間、私はもう地震は済んだのだろうと考えていた。だが、三度目の、そして最後の震動が襲ってきたとき、私は強烈なよろこびに打たれた。一生のうち、これほど急激に、これほど完全に忘我の境地に入った経験を、ほかに思いだすことができない」

こういう感じ方も可笑しいが、翌朝使用人のアフリカ人が言う.

「メンサヒブ(奥様)、ゆうべ大地が揺れうごいたのを感じられなかったのですか。あれはイギリス国王が死んだ報らせです」

こういったやりとりの微妙なユーモアは、著者の筆力である.

「ヨーロッパでは娘をただで夫にくれてやる国があるそうだけれど、ほんとうなのですか。それに、娘を嫁にやるのに、婿側に金を渡すほど堕落した階級があると聞きましたが、どう考えてもわけがわからないのです。両親も両親なら、そんな扱いをさせて平気でいる娘のほうもあきれたものですわ。自尊心というものをもたないのでしょうか。女を尊敬する気持、処女性を尊ぶ気持はないのでしょうか。もしもそんなひどい部族に生まれあわせたとしたら、未婚のまま死んだほうがましです」

こう言ったのはソマリ族の娘たちである.

彼女たちの「価値」は、嫁入り先が支払う財産で決まる.

筆者は、彼女たちに「乙女の威力」とでもいうべき「生きる力」を見出している.

拾ってきたガゼルの子鹿を農園で育て、ルルと名付ける.

成長して森へ帰ったルルが子供を連れて農園に現れる話は、一編のファンタジーのようである.

周囲に凶暴な動物がいないわけではない、干ばつやイナゴの襲来など、死と隣り合わせでいながら、著者の文章に「危険」を感じないのは、現地の人々の生死感のせいだろうか.

アフリカでの「猛獣狩り」は、ヨーロッパ人にとっては高尚な趣味のひとつだった.

著者はその趣味を次第に肯定しなくなるが、ライオンが家畜を襲って困ると現地の人々に言われれば、ライフルを持ってライオンを退治しに行くのである.

自動車より牛や馬での移動の方が信頼できたという、今や一世紀前の話である.

アフリカの自然や動物、家畜や自宅の犬に対しても、著者はある種の畏敬の念を持っていて、それは、すべての西欧人が持っているものとは限らない.

その思いが、この作品に格調の高さと豊かさを生み出している.

「土地の人たちはまた、種類を問わず、機械とか機械的仕組みに共感をもたない。・・・西欧文明がもたらした発明品のなかで土地の人たちが感心し、良いと思っているものは、マッチ、自転車、ライフル銃である。しかしそれでも、雌牛が話題にのぼったとたん、こうした発明品のことなど問題にもされなくなる」

携帯電話が広まった現代アフリカにも、これはありえるのだろうか.

描かれるのは現地の人々だけではない.

「時おり、難破船の船材が入江に流れつくように、ヨーロッパ出身の人たちが農園にただよいつくことがあった。・・・デンマーク人のクヌッセン老は体をこわし、盲目になって農園にたどりついた。そして死ぬまでの時を、孤独な生きものとしてここですごした」

著者の農園にやってくるヨーロッパ人にとって、アフリカは魂の大地なのだ.

友人で飛行機乗りだった男が死に、著者たちは近隣の丘陵にこの男を葬る.

「バークレーが世を去ると、いくつかのことの水準が低下した。すぐにそれとわかったのは機智の水準である。それは植民地にあっては悲しむべきことだった。そして苦痛に耐える雄々しさの水準−−−彼の死後まもなく、人びとは自分たちの苦労にぐちをこぼすようになった。もうひとつは、人間性の水準の低下である」

ディネセンが決して手放そうとしなかったもの、人間の尊厳.

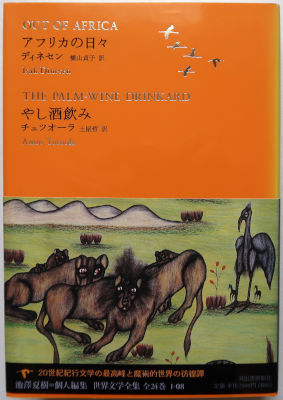

この書の原題は「OUT OF AFRICA」

農園の経営が行き詰まり、最後に故国に戻った著者にとって、アフリカから遥か離れてという思いが、この作品を書かせたのだろう.

世界文学全集のこの書の巻末に、チェッツオーラというアフリカ人作家の『やし酒飲み』という作品が載っている.

まるで子供が思いつくままに喋る冒険談といった話で、シュールでいきあたりばったりなところが面白い.

ディネセンの作中に、アフリカの人々は物語を「語る」ことにたいへんな興味を示すとあるが、この作品はまさにそれである.