錆びたナイフ

2017年10月25日

[本]

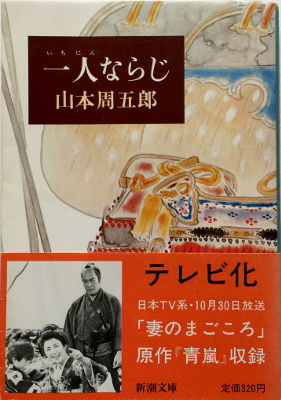

「一人ならじ」 山本周五郎

昭和15年から32年にかけて書かれた短編14作.

「花の位置」だけが戦中の話で、他は戦国/江戸時代の武士あるいはその妻たちの話.

70年前、ルース・ベネディクトは山本周五郎を読んだのにちがいない.

その著書「菊と刀」にはこう書いてある.

「(日本人の)強い人というのは、個人の幸福にこだわることなく、おのれの義務を果たす人のことである。性格の強さは、逆らうことではなく従うときに示される」

その通りの人々がここにいる.

「一人(いちにん)ならじ」という作品

主人公は出陣祝いの席で「生きぬいてまいりたい」と言う.

それを聞いた足軽頭に、命を惜しむのかと詰問される.

「はじめから一命は御主君に捧げてございますので、自分には死ぬべき命はない、生きぬいてお役にたつことが御奉公であると考えております。ずいぶんわかりきったことで、いまさら口にすべきではなかったのですが・・」と答える.

この男、戦場で、自分の脚で崩れる橋を支えるということをやってのけ、その脚を失うが、平然としている.

偉人というよりモンスターである.

「石ころ」という作品

「戦場で兜首の代りに石を拾って来るほどの方ですものね」と若い娘たちに揶揄される新蔵に、松尾だけは「尋常ならぬものがあるに違いない」と思い込んでその嫁になる.

しかし石集めが趣味の夫には「なんのひらめきもみいだせなかった」と失望する.

すると、松尾の父は新蔵の戦場での働きぶりをよく知っていて、娘にこう言う

「そもそも合戦とは敵をうち負かすのが根本だ・・勝つために一人でも多くの敵を討つことだ・・新蔵はその心得で戦っている、一番槍も大将首も問題ではない、一人でも多く強敵を討って合戦に勝とうとする、それだけだ。 他人がなんと謗(そし)ろうとも自分のことはかれ自身がよく知っている、かれこそまことの戦士というべきなのだ」

そうだったのか、松尾は自分があさはかであったと恥じて夫を見直す.

驕らず、功名を求めず、愚直で口下手で、他人の非難も侮蔑も気にせず、ひたすら主君のため一兵卒/一武士であることを貫く、そういう主人公たちの話である.

そしてどの話にも少数の理解者がいて、それが救いになっている.

ベネディクトが想像したとおりなら、主人や組織が誤った命令を下した時、日本人の美点は悲惨な結果を招く.

これらの作品には「立派な上司」しか出てこないが、組織の命じるままに黙々と働くとは、少しちがうのではないかと私は思う.

「一死奉公のほかになに一つ執着をもたず、いつ死んでも悔いを遺さぬ」(「兵法者」)というモンスター家来を持った、主君の大変さは想像にあまりある.

家来が愚直に使命を貫くと、主従が逆転することがあり得る.

さらに、この本に出てくる「よくできた妻たち」は、読者の心をゆさぶるが、私はひがみ根性で「なんだかなぁ」と感じる.

どんな聖人君子も、その妻君にとっては「ウチの宿六」なのだと、私は信じている.

世間から嫌われるヤクザ者にも山賊にも、女房はいるのである.

妻が夫の社会的な立場や地位に敬意をはらっても無関心でも、男女の関係は別物なのだ.

「柘榴(ざくろ)」

真沙は、彼女を恋う新婚の夫がうとましかった.

その夫が、妻のために公金に手をつけ失踪してしまう.

長い年月を経て、真沙の気持ちが少しづつ変わる.

夫の愛は真実だったのだと.

時を経て、独り住まいの真沙の家で働く老僕が夫ではないかと気がつく.

その老人の死に際に

「あなたは真沙の良人でございましょう」と呼びかける.

老僕は首を振って

「いい余生を送らせて貰いました」という.

この作品がいちばんいい.

「花の位置」は、空襲に合うたびパニックになるほどの恐怖を感じる頼子の話.

頼子は女子挺身隊員として飛行機工場で働いていて、空襲の最中、防空壕を飛び出して工場に戻る.

「そうだ、この一機だ。この一機一機が、いま頭上にある敵を撃つのだ、敵はこの一機を造らせまいとして来る、空襲の目標はこの一機にあるのだ、したがってこの一機を造ることが自分たちの戦いなのだ」

こう考えて彼女は恐怖を乗り越える.

彼女の恐怖の描写は真に迫っていて「正常」なのだが、爆撃にあう工場で少女が兵器を作り続けるというのは「異常」である.

一般市民が愚直に使命を貫くと、価値観がひっくりかえるのである.

そして、人命より飛行機が大事という発想で、日本は近代戦争に負けた.

この男周五郎、教訓として語れる人生などどこにもないと知り抜いていながら、大衆雑誌に次々と教訓を書いた.

かれらの道徳や人生観は人の心を打つが、同時に抜き差しならない異様さを抱えている.

作者は意図せずに、肥大化した「人間というモンスター」を描いている.