錆びたナイフ

2017年6月18日

[本]

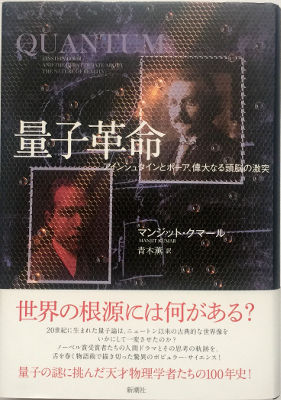

「量子革命」 マンジット・クマール

「アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突」

1900年代、キラ星の如き天才物理学者たちが喧々諤々丁々発止、量子力学を生み出す話である.

ラザフォード、アインシュタイン、ボルン、ボーア、シュレディンガー、ド・ブロイ、パウリ、ハイゼンベルク、ディラック.

残された論文と手紙類からこの学者たちの人となりを想像したのだろうか、卓抜な著者の筆力は、歴史上の彼らの言動を生き生きと再現している.

物質は分子さらに原子からできている.

それは古代から人々が追求した世界の究極の姿だと思われたが、さにあらず.

原子は何からできているのか、人類が次々考え出す「実験」は、この謎を更に深くした.

実験と理論とが絡みあうように進歩したのが20世紀の素粒子物理学であり、その屋台骨になったのが量子力学である.

その発見と発展の歴史は、パズルを解いてゆくように、スリリングで実に面白い.

電子が「スムーズ」ではなく「離散的」な、つまり飛び飛びの振る舞いをすることで「量子」という名前が生まれるが、気がつけばその理論は古典物理学から大胆に飛躍していた.

この書の白眉は、量子力学の中核であるコペンハーゲン解釈を支持するボーアと、それに反論するアインシュタインの思考実験の激突である.

量子の世界では奇妙なことが起こる.

アインシュタインは、量子力学の有効性は充分に認めていたが、その根底にある世界感には一貫して疑念を抱いていた.

ボーアの弟子であるハイゼンベルクは言う.

「原子や素粒子そのものは実在物ではない。それらは物事や事実ではなく、潜在性ないし可能性の世界を構成するのである」

「ボーアとハイゼンベルクにとって、「可能性」から「現実」への遷移が起こるのは、観測が行われたときだった。観測者とは関係なく存在するような、基礎的な実在と言うものはない」

アインシュタインは「物理学において語られるのは、"物理的実在"である」と考えたが、「ボーアにとって、物理学において興味があるのは、「何が実在しているか」ではなく、「われわれは世界について何を語りうるか」だった」

アインシュタインは「月は、きみが見上げたときにだけ存在するとでも言うのかね?」と反論した.

さらに、猫がキライだったシュレディンガーは、箱の中の猫を量子的な確率で毒殺するという思考実験を考え出し、箱を開ける直前まで、生きている猫と死んでいる猫が同時に存在しているなんてナンセンスだ、と主張した.

ミクロな素粒子が、観測されるまで「確率上の可能性」でしかないなら、マクロな猫も同じはずだという理屈には、猫は素粒子でできているという前提がある.

しかし、素粒子をどう集めれば「猫」や「月」になるのか?

猫が食べた「カツオブシを構成する原子」は、いつ「猫の原子」に変わるのか?

生きている素粒子とか死んだ素粒子というものがあるのか?

そんなものはない.

「生きている/死んでいる」というのは「モノ」ではなく「状態」を表わしているからである.

実は「猫」もまた、モノではなく「猫という状態」を表わしている.

風の中でビンのフタを閉じれば、ビンの中に風をつかまえられると、シュレディンガーは考えた.

ビンの中に「空気」はあったが「風」はない.

シュレディンガーの箱の中にはもともと「素粒子」はあっても「猫」はいないのだ.

アインシュタイン等が考え出した「EPRパラドックス」という思考実験の顛末で、この書は終っている.

彼の死後半世紀で、そんなことはあり得ないという意味で「不気味な遠距離通信」と呼んだ現象が、素粒子のレベルでは起こりうると証明され、それは今「EPR相関」と呼ばれている.

重力場方程式にアインシュタインがしぶしぶ追加した「宇宙項」と同じく、彼の意図は逆の意味で復活したのだ.

おそるべし、アインシュタイン.

ヒッグス粒子が見つかった、ニュートリノに質量があった、重力波が観測された、現在の素粒子物理学は、膨大な科学者たちと巨大な実験装置を使って、ジリジリと追い詰めるように理論と実験の競争を続けている.

それは極微の世界と同時に極大の宇宙の解明というテーマに肉薄していて、それは人間のありようと等価なのだが、今の科学者は数式で表現できないものは科学に非ず、科学でないものは考えてもしょうがないと考えている.

実験とつじつまが合えばいいのであって、アインシュタインが心配した「実在」など、だれも興味をもっていない.