錆びたナイフ

2016年10月23日

[本]

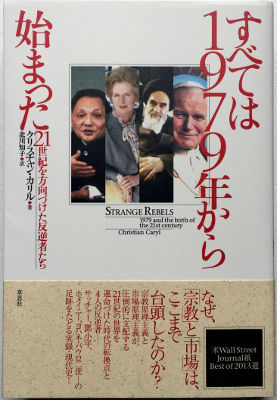

「すべては1979年から始まった」 クリスチャン・カリル

「長年無視されてきた「市場」と「宗教」という二つの力が、猛烈な勢いで舞い戻って来たのが、一九七九年だった」と、著者カリルは言う.

サッチャーの自由市場主義、鄧小平の改革開放路線、ホメイニーのイラン革命、アフガニスタンの対ソ連内戦、ヨハネ・パウロ二世のポーランド訪問、1979年、世界の現代史に何かが起こった.

今から37年も前の事件が中心で、文章が多少分かり難いのだが、話はたいそう面白い.

地鳴りのように、世界が変貌しつつあるのを感じる.

「福祉国家イギリスの崩壊」「急速な近代化がイランにもたらしたひずみ」「ソ連のアフガニスタン侵攻」「ポーランド人とカトリック教会」「行き詰まる文化大革命」

話のはじまりは副題を並べてみればわかる.

ここに現れるのは、貧困、不平等、政治の腐敗、暴力と抑圧、道徳の荒廃、それらへの不満と怒りが国をのみこみ、権力闘争の果てにまた別の世界が生まれるという歴史の流れである.

「ゆりかごから墓場まで」という高福祉国家で疲弊したイギリスを復活させたのはサッチャーであり、文化大革命の混乱と長い飢餓から、人民の欲望を開放することで国の復活を実現したのが鄧小平であり、ヨハネ・パウロ二世は宗教的な結束と非暴力で、ソ連の共産主義からポーランド人民の心を解放しようとする.

一方でこの書は、イスラムによる「反革命」の動きに多くのページを割いている.

「未来は抑圧された民のものだとコーランは言う」

「イスラム教はカール・マルクスやその同類よりもはるか以前から、真の社会主義を考案していた」

イギリスも中国も市場経済の導入で息を吹き返した.

抑圧された人民を解放するのは共産主義であるという幻は、世界中でついえたが、民主主義とテクノロジーに、人類を救う力はあるのか.

イランやアフガニスタンが、権力闘争の果てに実現しようとしたのは「経済」ではなく「正義」である.

「コーランは経済生活の中心に社会正義を置くが、貨幣政策や労働関係、産業組織のような問題に関してはまったく沈黙している」と著者は言う.

どのような為政者も、自らが正しいと信じるだけのビジョンを持っている.

そのビジョンへの到達が、一部のあるいは多くの国民の犠牲を強いるものであっても、彼らはひるまない.

流血による為政者の交代ではなく、言論による権力闘争を考え出したことが、民主主義最大の知恵だろう.

しかし、多数の民意というフィクションは、歴史の上では単なる結果論である.

「人民の人民による人民のための政治」というのは、実際はどこにもありえない、帽子からウサギを出すというてあいの、為政者だけが口にする「からくり」である.