錆びたナイフ

2015年10月5日

[本]

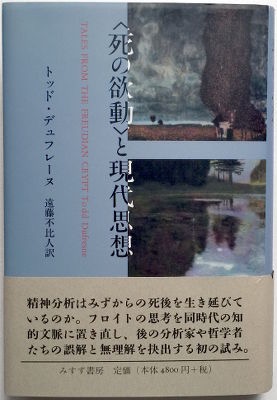

「死の欲動と現代思想」 ドット・デュフレーヌ

16世紀にコペルニクスが、地球は宇宙の中心ではないと言い出した.

19世紀にはダーウィンが、多様な生物を生み出すのは神ではなく環境の力だと言った.

20世紀フロイトは、人間は自ら制御できない生の欲動エネルギー(リビドー)に支配されていると言う.

近代とは、万物の霊長であるはずの人間にとって、身も蓋もない発見の時代である.

そのフロイトが、人間は死へ向かう欲動(ある種の本能)を持っている、と言う.

ヨーロッパの大戦でPTSDを病んだ兵士たちをみてフロイトは、常に生きようとするはずの人間が、どうして死に至るほどの苦しい思いを再現するのか、生物には、本来の無生物に戻ろうとする力が働いているのではないか、と考えた.

人間は、快感を得るためにあらゆる行為をする、だけでなく、死のうとする欲動に拮抗するあらゆる行為をする生物、ということになる.

「ある意味で、人はすでに死んでいる、より正確を期せば、つねに死につつある。 フロイトにとって、生とは程度の問題にすぎず、死の反対物ではない。」

このいかにもおぞましい説は、西欧の思想に様々な反響をもたらした.

著者デュフレーヌは、この書で、ラカン、デリダ、マルクーゼ等々多くの思想家のフロイトに関する言説を紹介しているのだが、私には何を言っているのかさっぱりわからなかった.

「フランス哲学は、ラカン派精神分析とその一派という旗印の下、この数十年、西洋にたいするフランス最大の文化的輸出品である。しかし、実際のところそれは、精巧に哲学的な偽装を施されたウィーン(=フロイト)の疫病であるわけだが。」

デュフレーヌはアメリカの哲学教授だが、フランスとアメリカの哲学者同士は、どうも仲が悪いらしい.

本書の展開は、王様(フロイド)の服を賛美する家来(フロディアン)たちの言葉を列挙した上で、デュフレーヌは、王様は裸だと言う.

だからもってまわった著者の言い回しがわかりにくいのである.

これらのかますびしい議論は、デュフレーヌを含めて、フロイトをめぐる思想家たちの錯乱と狂喜であり、ある種のお祭り騒ぎに似ている.

死の欲動とは、フロイトが「快感原則の彼岸」という著作で提示した概念だ.

自身が「エッセイ」と呼んでいるその文で、フロイトが主張するいくつかの「生物学的学説」は例えば、

「微生物は周囲の液体に放出する新陳代謝の産物によって害毒を受ける‥ 血縁の遠いものの老廃物でいっぱいになった溶液の中では、それ自身の培養液の中に置かれて確実に死滅する微生物が、みごとに繁殖した‥」

これは生殖と死の暗示だろうか、それとも、生涯便秘症に苦しんだフロイトの無意識の不安だろうか.

言い回しは難解なこのエッセイ、そもそも論文と呼べる代物ではない.

人間の言動を突き動かすチカラは目には見えないが、それはあり、常にエネルギーとして供給され、せき止めれば思わぬ所に溢れ出す.

それは単に個人の行動を規制するだけでなく、社会/歴史/文化を作る.

フロイトはそのチカラに注目して、エロス/リビドー/超自我/エディプスコンプレクス/去勢コンプレクス等々の概念を次々考え出した.

人間はすべからく、抑圧した欲望に翻弄されている.

フロイトは心外だったらしいが、その「理論」を最も活用したのがアメリカの精神分析産業であり、ハリウッド映画である.

デュフレーヌは、フロイトが築いた巨大な精神分析の伽藍はフロイトそのものであり、柱も壁も彼のコンプレクスで出来上がっていると見ている.

神の姿に似せて創られたという人間への、この渋面の学者フロイトが発想した、身も蓋もない言説が、真に面白い所以である.

フロイトはもとより科学ではなく、都市伝説、あるいは神話なのである.