錆びたナイフ

2014年3月19日

[本]

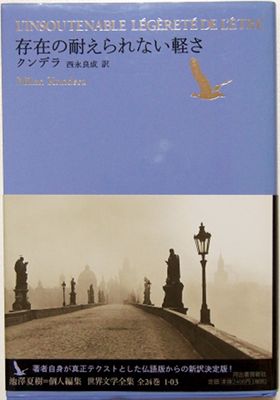

「存在の耐えられない軽さ」 クンデラ

ドゥプチェクの「プラハの春」から、1968年8月ソ連の戦車によるチェコスロバキア占領までを背景に、プラハとジュネーブを舞台にした二人の女(テレザとサビナ)と二人の男(トマーシュとフランツ)の話.

「ロシアの侵攻はただ悲劇だけであったのではない。

それはまた憎悪のお祭り騒ぎでもあったのであり、その奇異な幸福感を理解する者はけっしていないだろう。」

文中に作者(クンデラ)が顔を出し、社会や歴史や哲学を語り、登場人物の心理を語る.

話の展開は縦横無尽、時間が前後し、時に夢と現実が交差する.

どんな圧政の下でも、人々は生活を続けるし、男と女は互いを求める.

トマーシュは亡命先のスイスから、テレザを追ってプラハに戻るが、チェコから出国できなくなる.

彼は、ドゥプチェク時代に書いた体制批判の記事を槍玉にあげられ、国家への恭順を拒否して、医師としての職場を追われ、「窓拭き」になる.

こうした弾圧は、トマーシュの周囲の人々に同情や侮蔑や憐憫や連帯感をまき散らす.

クンデラは、そういう人々の独善と無理解を皮肉る.

しかしそんなものどこ吹く風、トマーシュはテレザを愛しながらも女遍歴をやめない.

トマーシュの愛人だった頃のサビナ.

「彼女は下着姿で山高帽をかぶっている。すると彼女は突然、その光景がふたりを興奮させていることに気がついた。」

帽子がエロティックな暴力の象徴であるように、男と女の間で家族や国家の暴力がないまぜになる.

トマーシュは医師であった頃と同じように、女たちに命令する.

「服を脱いで!」

テレザは母親から受けた性的な抑圧を心に抱えている.

サビナは共産党支配の大衆行進におぞけをふるう.

スイスのフランツは自由を叫んでカンボジアまでデモに出かける.

凡庸で自信家で小心だったフランツの、皮肉な死.

そして、テレザとトマーシュの死は唐突で素っ気ない.

「(ギリシャの哲学者)パルメニデスは答えていた。軽いものが積極的であり、重いものが消極的なのだと。」

どちらでも同じと思うのだが、クンデラは、存在の耐えられない「重さ」とは言いたくなかった.

男も女も自由奔放に生きているように見えて、お互いはあらぬ彼方を見ている.

地続きのヨーロッパでは、何処で生みどこで生活しどこで死ぬかは、いわば自由だ.

結婚も家庭もとうに霧散して「とりあえず」男と女しかいない.

そのヨーロッパで、一国が武力で他国を支配するという醜悪さは、社会や家族や男女間の抑圧と等価だと、クンデラは思っている.

彼は、腹を立ててじれて絶句するのをこらえて語り続ける.

男女のエロスも国家の暴力も、錯誤と思い込みとジレンマで成り立っている.

だから「間違った決断」をした?のは、国家か?、トマーシュか?テレザか?

いくら薀蓄を傾けても、軽妙なユーモアにくるんでも、苦渋が浮かびあがる.

ベートーベンは言う、

「Es muss sein!」(こうでなければならない?)

男も女もスロバキア(チェコ)も、どうして、こう、なのか.

水底に光るものを手に取ろうとして潜るが、どうしても身体が浮いてしまう.

生きるとは、からだの軽さに耐えることだ.