錆びたナイフ

2013年9月28日

[本]

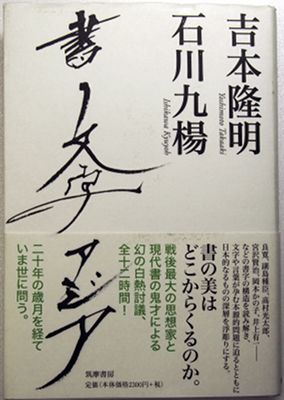

「書 文字 アジア」 吉本隆明、石川九楊

"読めなくなったワープロ"

書道家である石川九楊と吉本隆明の対談.

文芸批判とは異なるジャンルでも、吉本の発想は変わらない.

石川は「筆というのは基本的に、刃であり、筆記具は刃物である。」という.

鑿(のみ)が石に文字を刻んだ削り跡を、紙の上に表現したものが筆の運びであり、それが「書」であると、

紙の平面に書かれた「文字」に、時間と立体を見ている.

さらに、

「「書く」ことと「話す」ことを分けるもの、それは<筆蝕>つまり、書き手が手に握った尖筆の尖端と被書字物である紙とのあいだの摩擦ー<蝕>と、その残された痕跡ー<蝕>である。」という.

つまり発話と同じく、書くことはまず全身の「筋肉の動き」なのだ.

言葉と文字を書くことはヒトの中で連動し、相反し、亀裂を生む.

良寛、岡本かの子、高村光太郎、井上有一、副島種臣、藤原定家、といった書家を取り上げ、

石川は、良寛の「風」という字の「かぜがまえ」の筆跡に、

わずか1秒にも満たないだろうその筆さばきの瞬間を、あたかも当時の良寛の心を読み取るように辿ってみせる.

ソムリエがワインの産地を推量する如く、目を見張る思いだが、なぜそんなことができるのか!?

文学作品が評者の「感想」ではなく、文章そのものの構造から、その価値が評価されるべきだ、と考えたのは吉本である.

石川はそれに触発されて、書の構造を解析してみせた.

書家が言葉を飲み込んだ衝撃と、それを文字に吐きだす時の身じろぎが筆跡に現れる様を、石川は追う.

それが書家のもつ自己表現つまり「価値」だが、

書の伝統や実作を踏まえた石川の評価と、どこやら下町のおっさん風に上手いとかヘタとか言ってしまう吉本の評価が、時として噛み合わないのが面白い.

私がみると子供が書いた字にしか見えない井上有一の書を、石川は書字史からみて価値があるという.

吉本は井上の書を「意識しない稚拙化」だと言う.

「価値」すなわち「美」は、結果的に社会と歴史を包括するが、本来作品自身が固有で持っているものだ、と吉本は言いたいのだ.

この本にほんの少し掲載された石川自身の書は、字画と絵のあわいで、文字/文章に対する「評論」を超え、ポップアートの領域に入っている.

アンディ・ウォーホルの缶詰のように、対象の意味が宙に浮いている.

今、文字を書くことは、キーボードを打つこと、スマホをフリックすることである.

石川の書は、文字の字画が薄れて限りなく読めなくなったワープロに似ている.

それは文字を発しながら、言葉とも音楽ともつかぬざわめきに満ちている.